6月26日(木)2校時、3年生の英語の授業で、 “What is peace?” ~「平和」~について考えました。

この単元は、広島で被爆し、12歳で白血病で亡くなられた佐々木禎子さんと折り鶴のエピソードである “Cranes For Peace”(New Crown3 東京書籍)と、先日修学旅行で訪れた沖縄での平和学習を組み合わせた学習です。

一連の学習の中で、生徒たちは自分たちと年齢が近い佐々木禎子さんのひたむきな思いに心を動かされ、沖縄戦で亡くなられた方々への慰霊と平和を願い、千羽鶴を折り、現地のガマに奉納しました。

生徒たちは、修学旅行で沖縄戦の激戦地である読谷村で、500メートルほどしか離れていない2つのガマを訪れました。「ガマ」とは、沖縄の石灰岩でできた自然洞窟で、沖縄戦のときに多くの住民が避難しました。1つ目のガマは、多くの人々が亡くなったチビチリガマ、2つ目は1000人もの命が助かったシムクガマ。

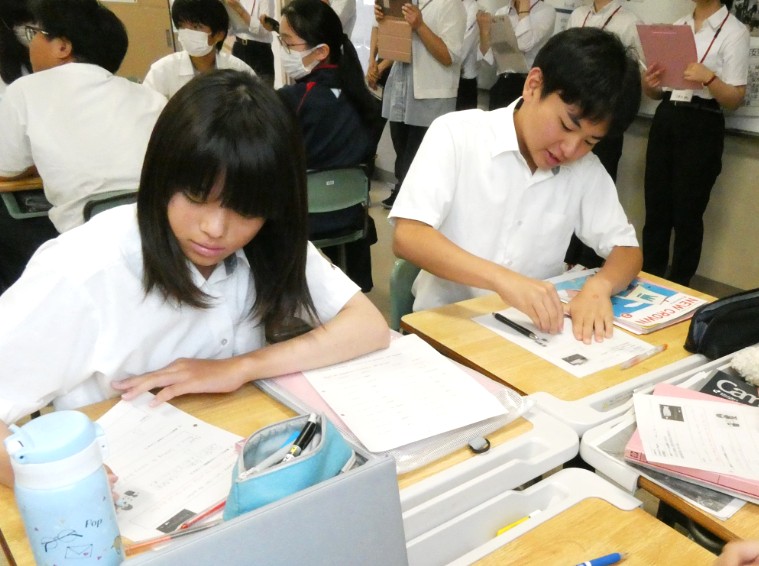

本時の前半では、2つのガマで人々がとった行動の違いについて、現地ガイドの方からうかがったお話を思い出しながら、英語で再話しました。

シムクガマにはハワイへ出稼ぎに行き、沖縄に戻っていた2人の男性がいました。彼らはハワイではアメリカの人たちと一緒に仕事をし、英語も話すことができました。彼らは敵兵と交渉し、「アメリカ兵は一般人を殺さない。生きて助かろう」とガマの中の人たちを説得し、全員が助かりました。一方、チビチリガマでは、「生きて虜囚の辱めを受けず」と、人々は自ら命を絶ちました。

―異なる文化を体験した人と共生することの価値― 本校には海外からの帰国生や海外にルーツをもつ生徒が在籍しています。海外で様々な考え方に触れ、経験をしてきた帰国生とともに学ぶことで、日本で生活しているだけではわからない多くの気づきを得ることができます。最近「多文化共生」がいろいろなところでいわれるのは、こういうところにその理由があるのかもしれません。

仲間と沖縄での学びを振り返り、既習の英語を使い、自分たちの思いをつむぎながら再確認し合う姿が見られました。

また授業の後半では、次時に「平和の大切さを世界の子どもに発信するための絵本」を作るために、絵本独自の英訳の方法について、オーセンティックな絵本を教材に学びました。

そして最後に、次回の絵本作りに向けて、 “What is peace? の後に続く、自分の考えを導き出し、英文に仕立てました。